在历史中寻找中国——「华南研究」三十年

作者:刘志伟 中山大学历史系教授

原载《人间思想第四辑:亚洲思想运动报告》,台湾:人间出版社,2016年,第30—43页。

我今天的演讲题目叫作《在历史中寻找中国》。为什么在历史中寻找中国?这实际上是华南研究三十年来的一个基本追求。我们比较喜欢用“华南研究”这个标签,是因为这个标签来自在香港成立了已经快三十年的一个学术小团体——“华南研究会”。

要了解华南研究会,程美宝、蔡志祥在十多年前写的《华南研究:历史学与人类学的实践》(《华南研究资料中心通讯》第22期,2001年1月),陈春声2006年发表于《读书》杂志的《走向历史现场》,以及萧凤霞的《反思历史人类学》和科大卫(David Faure)的《告别华南研究》都可以用作参考。

如果要用比较清晰的语言概括“华南研究”的追求,我想引用《华南研究:历史学与人类学的实践》里的一段话:“近20年来,有不少海内外学者在华南地区从事历史学和人类学研究,他们的研究取向逐渐被称为‘华南研究’。不过这个‘华南’的地域范围,多是从英文‘South China’的意义来理解,与中国大陆习惯所用的‘华南’不同。”它不是从地理区域的意义去理解,“华南”不是我们研究的一个划定的省区范围。“华南研究”是“以华南地区为实验场,力图在研究兴趣和方法上超越学科界限的研究取向”(程美宝、蔡志祥:《华南研究:历史学与人类学的实践》,《华南研究资料中心通讯》第22期,2001年1月)。所以,“华南”只是一个研究的实验场,而不是研究的目的。

1949年以后国外学者进行中国研究,之所以主要以华南为一个试验场,是冷战的结果。1949年以后,海外的大部分中国研究学者不能直接进入中国大陆做研究,尤其是人类学田野调查,就多以中国香港新界、台湾地区以及海外华人社区,特别是新马地区的华人社区,作为他们继续进行中国人类学研究的田野点,在此基础上形成了一种学术的视域和理论方法。由于这几个地方在人文和历史上与福建、广东地区有很深的渊源,所以当1970年代末,中国大陆开放伊始,承接着这个研究传统的学者进入中国大陆,自然首先是进入福建、广东,与福建、广东地区的一些学者有了合作关系。这种合作到今天已经持续了三十多年,并把研究的视野扩展到了中国大部分省区。因此,所谓“华南研究”,已经不是局限于在某个区域来做研究,而是追求以地方社会做试验场,结合田野考察和文献资料,建立有关中国历史与社会文化的新的研究范畴和视角。

这样表达我们的追求,听起来有自我夸大的嫌疑,但的确是我们一种自觉的追求,我们希望能够通过地方的研究,对中国历史、社会、文化达至整合的、具备深度和广度的诠释。在历史学方面,我们希望能够改变原有的中国历史解释范式。这种追求,似乎在圈外也获得一些学者的认可。原“中央研究院”民族学研究所所长黄应贵教授2004年评价“华南研究”说:“华南研究从开始进行到今天,已经超过了二十个年头,华南研究会成立已经超过十个年头,去年更正式出版了《历史人类学学刊》。”这个学刊在香港出版,主要面对台湾以及海外的读者,大陆尚未发行,但也一直得到不少学者的关注。华南研究“不但能够不断吸引中外学者加入成为其新的成员,而研究范围也由华南扩展到华北、华中、西南等地区。但核心成员之所以能持续参与并主导整个研究,主要还是在于核心成员一直有一个学术共识与理想。”对此,黄教授用简短的一句话概括了我们的学术志业:“由地方调查的经验所了解到的平民的日常生活和想法,来改写中国史”(黄应贵:《进出东台湾:区域研究的省思》,夏黎明主编:《战后东台湾研究的回顾与展望工作实录》,台东:东台湾研究会,2005年,第120-134页)。这是他侧重从人类学家的角度所做的概括。也许我应该补充的是,我们除了地方调查经验外,还注重各种历史文献,包括官方文献和民间文献。

接下来,我试图用自己的研究例子说明我们如何追求和改写中国历史。下面是一段关于乡土历史的叙述,这样的历史叙述的套路我们非常熟悉,很多地方文献以及一般的历史著作都会用这样一套话语来讲述地方历史。不过,对这样一套话语,基于不同的研究经验,可以做不同的解读。以下这段话出自民国版的新华《潮连乡志》的序文:

在南宋咸淳(1265-1274)以前,潮连仅一荒岛,渔民蛋户之所聚,蛮烟瘴雨之所归。迨咸淳以后,南雄民族,辗转徙居。尔时虽为流民,不过如郑侠图中一分子。然珠玑巷民族,大都宋南渡时,诸臣从驾入岭,至止南雄,实皆中原衣冠之华胄也。是故披荆斩棘,易俗移风,而潮连始有文化焉。夫民族之富力,与文化最有关系。地球言文化,必以河流;粤省言文化,当以海坦,古世言文化,必以中原礼俗;现世言文化,必以濒海交通。我潮连四面环海,属西江流域,河流海坦,均擅其胜。以故交通便利,民智日开。宜乎文化富力,与日俱增。试观各姓未来之前,其土著亦当不少,乃迄今六百年间,而土著不知何往。所留存之各姓,其发荣而滋长者,大都珠玑巷之苗裔也。

这段叙述讲的是广州珠江三角洲乡村社会的历史。在南方,很多乡村的历史起点都会追到宋代。南宋以前,这地方只是一个荒岛,居住的都是“渔民蛋户”,时常“蛮烟瘴雨”。到了南宋咸淳以后,由中原迁来一批人,这批人虽然是流民,但其中也有一些士宦,所谓“中原衣冠之华胄”。这批有文化的汉人到了南方之后开始开发,除了土地开发以外,还有商业、贸易以及市场的发展。民智日开。这个野蛮的地方由于来了一批中原人,就把这个地方变成了经济文化繁荣的中国一部分。这几乎是在讲整个中国南方边缘地区历史的一种固定模式。

不过,这段乡志最后提出一个问题,让我们重新对整个历史叙述进行反思:“试观各姓未来之前,其土著亦当不少,乃迄今六百年间,而土著不知何往。”它是说很有文化的中原人来之前,这个地方应该还是有人住的。原来住在这里的人跑哪里去了?在中国很多地方,比如贵州、湖南、四川以及广东北部,我们还可以看到汉人来了之后大量屠杀土著的事例的记录,但是,至少在珠江三角洲,似乎没有关于汉人大规模屠杀土著的记录。那么这些土著去哪了?它并不回答,这就给我们留下了解读传统历史叙述背后的一个想象的空间。由这个想象的空间,我们可以换一个眼光,从这样一个看似熟悉的历史叙述背后,探究其隐含着的截然不同的历史解释。我们通过田野考察,结合文献释读,追寻这种历史叙述隐喻着历史的进程。

要理解这段叙述,我们不妨先从珠江三角洲的聚落格局入手,在珠江三角洲的地图上(图1),紫色的块是城市聚落,最北边是广州,南边是香港和澳门,中间连接着其他的城市。我们看卫星图,则会发现我们可以看到很多大的乡村聚落(图2)。进入到这些空间,进入现场的景观,可以看到,在城市带和大聚落分布的空间里,村落的规模都非常庞大,人口数以万计,让人印象深刻。走进村子,可以看到成片的建筑,规模几乎跟一个城市差不多(图3)。村子里有规模宏敞的祠堂,村子里面的街道与传统城市的街道也差不多。但是,在另一个区域,我们则会看到另外一种村落景观,就是沿着堤围搭建的房子组成的村落,这些村落的房子过去是草房或树皮搭盖的寮,一直到不久前才开始建起砖瓦房。

从这种空间和景观出发,联系刚刚引用的那段乡志的记述,可以获得这样的认识:所谓的中原衣冠们都住在大村落,所以看不到土著。其实,土著不是没有,而是住在堤围上的寮中,那些大村落的人把他们称为“蛋民”。在这样明显的空间分布和景观差异背后,是汉人与蛋民、中原衣冠与土著或是蛮夷的分类。

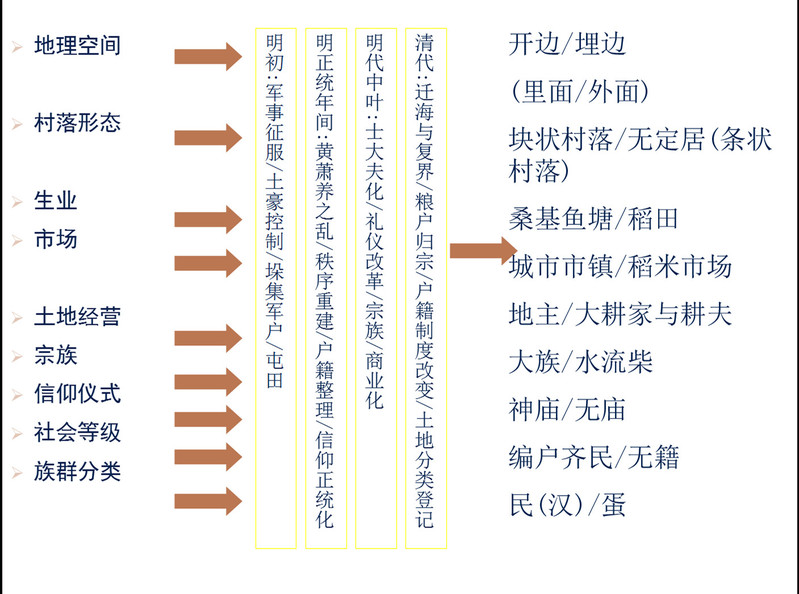

在研究中,我们发现这种分类,不只是空间、景观、族群标签的分别,在社会结构上,还与很多分类相联系。笼而统之看,至少有地理空间、村落形态、生业、市场、土地经营、宗族、信仰仪式、社会等级、族群等等分类。我的研究就是通过长期的田野研究和文献解读,把这些属于社会结构的范畴置于特定的时间和空间中,把五六百年或者八九百年的历史贯穿下来,去理解其结构的过程。

上图,我用小字列举了从明代到清代在这个地方发生的历史上一些比较重大的关节点。面对着这个图,我们可以有很不一样的解释。一方面,我们可以根据熟悉的历史学叙述,产生由中原到边疆、由中央到地方、由国家到民间的扩张,就是从国家扩张过程的角度讲述历史。而另一方面,我们同样面对这样的事实:在国家扩张的表面下,历史其实是在本地的历史动力下徐徐展开。在我们习惯的国家历史叙述话语体系里,了解国家扩张过程实质是一个地方的发展,地方并不完全处于国家影响之下,历史是在本地的社会历史脉络下最终达成的。

我的研究要说明的就不仅是上述这些分类范畴,还包含如何在一个历史过程中形成一组组对立的概念,例如外面-里面、片状村落-条状村落、稻作农业-经济作物种植、地主-耕家-耕夫、大族-水流柴、汉人-疍民等等,以及这一组组对立的概念,在怎样的社会结构和制度框架下流动,又怎样在流动中形成凝固的结构。我希望能够从这样的认识中建立新的历史叙述。

我们所做的历史研究,不仅仅要了解事实本身,我们还需要在历史结构之下,将大家熟悉的历史记录与实际发生的过程结合起来。这需要在方法论、认识论上进行很多新的探索,需要在实证的经验型的研究中去逐步建立,这些研究不只是事实的发掘和在解释上提出一些新的见解,更在一些基本的方法论的前提上区别于传统历史学。

我们的研究在学术渊源上可能与中国历史学有不一样的脉络。这里的学术渊源,并不是通常意义上的学术史,而是我们的研究取向在问题意识和方法论上的渊源。这个渊源可以具体到师承关系延续,对我们的研究取向产生直接影响。

大致上,“华南研究”的学术追求可以追溯到四个渊源:首先是从20世纪20年代开始的中国民俗学运动,其次是中国社会经济史研究的传统,第三是人类学的中国研究,最后也包括战后西方学术背景下的中国研究的影响。

民俗学运动在解放后的中国学术界几乎被人们遗忘。不过,最近20多年来,学界越来越重视这个运动,此不赘言。将近一个世纪前开始的民俗学运动对最近30多年的“华南研究”的开展比较直接的影响是,1927年顾颉刚到中山大学建立了中山大学民俗学会,创办《国立中山大学语言历史学研究所周刊》和《民俗周刊》。中山大学和厦门大学的人类学系和人类学研究传统都与此有直接的渊源关系。中山大学和厦门大学是中国大学中长期持续开办人类学系的两所大学(其中,解放后有一段时间由于人类学被宣布为资产阶级学科而停办,但人类学研究的传统仍然保存在两校的历史系中),两校的人类学系都是直接由民俗学运动留下的种子。

民俗学运动在很多方面都留下了很重要的思想学术遗产。其中在学术理念上对我们影响最深的,是《民俗周刊》的《发刊词》中最后的几句口号,它提出:“我们要站在民众的立场来认识民众!我们要探检各种民众的生活,民众的欲求,来认识整个的社会!”这也可以说是“华南研究”一直坚持的信念,直接连接着理论渊源。华南研究的目标在于改写中国历史,实质上是要探索如何从民众的生活和欲求来认识整个社会。这点讲起来很容易,但要付诸实践,需要长期的学术探索,也需要找到转换的理论与方法。它不能只是停留在老百姓日常生活的层面,这样是无法改写历史的。“我们自己就是民众!应该各各体验自己的生活!我们要把几千年埋没着的民众艺术、民众信仰、民众习惯,一层一层地发掘出来!我们是要打破以圣贤为中心的历史,建设全民众的历史!”这几句口号已经成为华南研究坚持的信念。但是信念容易,由信念转换到研究的实践,最后建立起新的历史解说,仍然有漫长的路要走,这就是我们“华南研究”要探索的路。

当然,另一个渊源是中国社会经济史研究的传统。“华南研究”的学术信念和人类学取向虽然受民俗学运动的影响,但“华南研究”在厦门大学和中山大学工作的几位核心成员师承傅衣凌教授和梁方仲教授。傅衣凌教授主攻乡村社会研究,梁方仲教授研究近代中国农村经济,着重从户籍赋役制度入手研究。

傅衣凌教授有一本小书《福建佃农经济史丛考》。他“提倡经济社区的局部研究,以为总的体系的解明的基础”。这是华南研究所持的基本信念,也就是说,我们研究小社区、小地区的目标是要了解总的体系。在中国社会经济史上,以社会史论、正史文献为基础,已经建立了中国式的封建社会范畴等一系列假说。但是,傅先生告诉我们,我们还需要搜集民间资料来证明它是否符合历史事实。因此,无论是社会史还是社会经济研究,由图书馆里的文献、正史的文献推导出来的结论是需要民间文献证明的。傅衣凌教授的研究立足于福建农村,但并不放弃对中国社会形态总轮廓的说明。我们一直沿着傅先生开创的道路努力。现在厦门大学建立的民间历史文献研究中心就是在努力进行民间记录的收集和研究。

梁方仲先生在20世纪30年代和一群以清华大学毕业生为主的年轻学者组织了史学研究会。他们以天津《益世报》和《中央日报》的《史学》周刊为主要阵地。在《发刊词》里,他们明确宣称:“我们不轻视过去旧史家的努力”,“我们也尊重现代一般新史家的理论和方法”。就是说,我们不认为传统史学与新史学是对立的,我们很清楚它们在历史观念上是打通的,在方法上是可以相辅相成的。后面那句话也很重要:“我们不愿依恋过去枯朽的骸骨,也不肯盲目地穿上流行的各种争奇夸异的新装。”就是说,我们既尊重旧的,也尊重新的。这几句话看上去很空,但在史学界却是一直紧张纠结的问题。因为祖师爷们的教诲,所以华南研究这个群体里面一直没有这样的紧张。我们同时坚持这样的信念:“零烂的、陈旧的、一向不被人们重视的正史以外的若干记载,我们也同样地加以注意,这里面往往含有令人惊异的新史料。反是,在被装进象牙之塔里去的史籍,往往有极可珍惜的史实被掩置在一副古典的面具之下,或被化装成另一事物,或被曲解为另一意义。”我理解这句话就是我们一方面要去搜集新的民间材料,另一方面也要珍贵象牙塔、图书馆收藏的材料,认识到它可能长期掩盖在一幅古典的面具之下。我们在方法论上的重要追求,是要面对同样的史料——正史、正书或者文人文集,如何把古典面具揭开,寻找它另外的意义。最后,宣言说:“我们愿意从大处着眼,小处下手。”“帝王英雄的传记时代已经过去了,理想中的新史当是属于社会的、民众的。”这是30年代知识界的信念。年轻的史学家们已经开始很努力地推动具体研究的策略转换和理念建立。

解放以后,史学的发展看起来与民国时代的学术联系是断裂的。但是,就中国经济史研究领域而言,并不是简单地截然地中断,虽然明清社会经济史的研究在解放后有了很多新的问题和很不相同的取向,但作为新史学的重要部分的社会经济史研究,在某种程度上以不同的方式一直保持着自身的脉络。明清社会经济史研究,从五六十年代以来,有几个追求一直没有完全放弃,包括社会科学的取向、跟社会理论的关联、不断地探求提出新问题及一直寻求新史料,尤其是民间文献。在这个意义上,明清社会经济史从五六十年代以来的发展同我们今天的追求仍然有一脉相承的联系。我们一直在非常努力地扩充历史资料的范围,一方面是民间资料的搜集,一方面是在象牙塔的史料中重新发掘新的意义和新的事实。因为持续的努力与关怀,明清社会经济史研究与经济学、社会学、人类学等社会科学,从理论到方法,一直保持着紧密的关系。如果要总结解放后的史学,就不能不提到这个传统一直存在我们的这一行中。当然,这种与社会科学的对接不是说没有问题,但这样的传统令我们很自然地通向了今天的追求:一是走到田野里面去,收集第一手资料;一是要重新做社会研究,用社会科学的眼光对历史重新解释。正因为我们从事明清社会经济史研究一直坚持这样一种学术取向,所以,当我们在80年代与人类学中国研究的传统接触的时候,很容易达致一拍即合的结果。

华南研究的第三个学术渊源就是人类学的中国研究。最早期是一些西方人类学家在中国的研究,后来又有一批年轻的中国学者在美国、英国读完人类学、社会学后回到中国做了一系列的研究。他们的研究领域、关注的问题都为我们今天的研究奠定了很好的基础。但在1949年以后,这个传统在中国基本上中断了。从1950年代以后,人类学的中国研究主要是一些以华南为研究对象的人类学家。由于他们不能进入中国大陆进行田野调查,中国台湾、香港新界和海外华人社会成为他们的主要田野地点,有不少重要的研究成果。几位对“华南研究”有最直接影响的人类学者包括施坚雅(George William Skinner)、弗里德曼(Maurice Freedman)和华德英(Barbara E. Ward)。这几位学者的研究不管是方法论还是研究范式上对华南研究的影响都非常直接,我个人认为,他们的研究直接启发我们将《民俗周刊》的《发刊词》所确立的理念转换为具体研究实践中可以实际操作的方法。所以,要理解华南研究在方法论上的路径,特别要了解他们奠定的学术基础。

首先谈一下施坚雅。中国的学者很熟悉施坚雅,近三十年,中国学界,尤其是中国社会经济史研究,都会经常提到施坚雅,讲他提出的蜂窝状市场结构、大区理论等等。但这些在我看来,并不是最重要的。施坚雅的贡献,最重要的是他真正颠覆了我们整个的历史解释,颠覆了关于中国历史解释的整个逻辑。在《在历史中寻找中国:关于区域史研究认识论的对话》一书的对谈和附录里,我谈到为什么中国人会注意施坚雅的蜂窝状结构、大区分割和历史周期,因为它们与中国传统史学的解释模式可以达到看似相通的表述。但恰恰因为这样,我认为中国学者对施坚雅的理解总是逾淮为枳的,或者说,中国史学界讲施坚雅的时候,实际上是把施坚雅扔掉了。因为只要把蜂窝结构拉回市场网络的解释,把大区放回中国王朝社会的区域,把历史周期放回“合久必分、分久必合”,“王朝社会初期就繁荣,王朝后期就没落”的思路里面,施坚雅的理论全都很容易被中国学者所接受。但我认为,施坚雅对我们的启发意义,不在于这些结论性的表述,而在于他从个人理性的行为出发去建立一种关于中国大一统结构及其历史周期的解释。

中国传统的历史,从来都是一种国家的纪事。因此,从国家看下去,国家下面分若干个区是很自然的,每个区内有不同层级的市场圈,也不难理解的,看看《史记·货殖列传》也能够产生这样的图像。在这样一种历史结构中,分区可以是不言而喻的,比如冀朝鼎先生提出的基本经济区,还有古人的九州概念,就是从王朝角度去划分和理解的。但施坚雅的论述采用的不是这样的逻辑,他颠倒过来,从每一个人都是理性的经济人出发,以乡村中的人的行为都是基于理性的选择为前提,最基层的是由理性经济人的行为形成的基层小市场,由基层市场再一级一级构成中间市场,一直到区域性的市场。这样一种逻辑为我们实现《民俗周刊》的《发刊词》中所倡导的“我们要探检各种民众的生活,民众的欲求,来认识整个的社会”的主张提供了最关键的一个入口。我们的研究在理论和方法论上的逻辑应该由此展开。所以说,施坚雅的影响引导我们的研究有可能不是一般地高高在上地同情民众、同情民间,而是真正深入到老百姓的行为,去建立中国历史大结构的解释。它在方法论上开拓了一条我们在实践层面完全可行的研究路径。

弗里德曼在中国人类学、历史学、社会史领域被中国学界知晓是近年来的事情,但其实大家对他的研究的了解还停留在表层。大家最熟悉的应该是他的中国宗族研究,于是,讲到中国宗族的时候,大家多会提到他,好像要从他那里才知道中国宗族似的。其实,这里或多或少都隐含着一种误会,现在大家以为他是用宗族来解释中国社会,其实这不见得是他的研究的本意。我觉得,弗里德曼并不是讲中国社会到处都是宗族,他只是首先面对一个事实,走进乡村,尤其是华南乡村,看到很多单姓村,或者即使不是单姓村,也是以姓氏群体构成村落的基本结构。但是他不是要把中国描述成由继嗣群体组成的社会,他要解决的是解释血缘群体和血缘的、家庭的、亲属的结构与中国社会实际的乡村社会的社会结构、社会组织之间的连接关系。他建立起来的解释恰恰让我们看到宗族,或者由生育行为建立的血缘群体其实不是简单的中国社会结构的基础,其背后是非常复杂的社会。因为他采用的是功能主义的方法,所以他恰恰可以揭示亲属关系的结构和实际的乡村社会结构如何连接,如何构成我们看到的乡村社会,祠堂、宗族、血缘、姓氏背后潜藏着什么样的社会逻辑。

弗里德曼与施坚雅的贡献对华南研究的重要影响体现在社会科学取向这一点。经济学和人类学的理论逻辑有两个跟中国传统历史学不一样的起点。历史学从王朝国家出发去解释社会,但经济学和人类学恰恰是从最基本的人去解释社会。施坚雅采取的是古典经济学的立场,他采用的地理学的中心地理论是从理性的经济人出发的;弗里德曼则继承了人类学功能主义的传统,从人的生育行为、生物行为去解释。但是弗里德曼并没有局限在人类学的经典逻辑,由生育和生物的行为建立起部落社会或者氏族社会的解释,他恰恰解释了在更复杂的明清至民国时期的传统中国社会中,由人的生育行为建立起来的社会系统,如何跟比较近代的乡民社会系统之间连接起来。

对“华南研究”影响最直接的,也许是华德英。很久以来,华德英在中国大陆的学术界,甚至在美国的中国研究学界,几乎很少人知道,但她对我们的影响非常大,除了由于香港“华南研究会”的核心成员都是华德英的学生外,更因为她在香港渔民的研究中提出的关于意识模型的理论,对我们有很大的启发。施坚雅和弗里德曼是从人的行为出发去建立起关于整体的社会结构的论述和解释,但他们基本上是在社会组织、社会结构的层面上讨论,华德英则把社会组织和社会结构层面的问题与意识形态和认知领域连接起来建立起理解人群社会的方法。她是在结构主义框架下提出一种关于社会结构模型的理解的。列维�6�1施特劳斯(Claude Levi-Strauss)讨论社会结构的时候,提出可以分为人们关于自身社会的意识建构和来自外部观察者的建构两种模型,前者为自觉意识模型或自制的模型,后者为非自觉意识模型或观察者模型。华德英把“自觉意识模型”再细分为“他们的近身模型”、“他们的理想观念模型”和“他们作为观察者的模型”,第一种模型是基于自身直接生活经验的意识建构,第二种模型是他们对自己的身份属性应该如何的意识建构,第三种模型是他们看待其他社群的意识建构。华德英提出的这几种模型的关系,为解释中国千差万别的地方社会和文化为什么和如何构成一个大一统的中国,提供了一种非常有效的路径。如果我们回到《民俗周刊》的《发刊词》提出的主张,细想一下,我们如何从民众的欲求、信仰去解释社会文化的历史?人的感觉、观念、认知、心理如何与经济人、生物人、文化人的行为组成连接?华德英的论述可以提供一种有效的观察与分析方法。她的理论是以在结构主义的框架中的方法,把社会组织研究中人的行为研究与认知领域,甚至心理层面、观念层面连接起来,帮助我们不但可以从人们的日常生活和组织形态,还可以由人们的欲望、观念、信仰,搭建起关于中国社会的解释。多年来,我们在华南地区的研究形成的很多解释,在方法论上深受华德英的影响。

除了以上几位人类学家以外,人类学的影响还直接体现在“华南研究”展开的实际过程中。在中国大陆地区开展研究之前,其实已经有一群主要由人类学家组成的学者在台湾和香港两个场域开展传统中国社会的研究。所以,要追溯华南研究的学术传统,其实远远不止三十年,我们不能割断这些学者在台湾和香港地区的研究与华南研究的关系。在香港,我们可以追溯到罗香林、弗里德曼、华德英、华琛(James L. Watson)、华若碧(S. Rubie Watson)、田仲一成、赖川昌久等人类学家的研究;而在台湾,除了武雅士(Arthur P. Wolf)和孔迈隆(Myron L. Cohen)对台湾乡村社会的解释对我们有非常直接的影响外,还有由张光直、李亦园等先生推动的“浊大计划”。我们最早了解台湾人类学者关于中国传统社会的研究旨趣,就是从在这个计划中成长起来的、当时还是年轻学者的庄英章、陈其南等先生的著作中获得的。在华南研究会走过的30多年道路上,“浊大计划”与“华南研究”有很直接的联系。1977年,领导“浊大计划”的重要成员王崧兴教授受聘于香港中文大学,1978年,华德英应邀出任香港中文大学社会学系访问教授,1979年到1981年,在王崧兴教授与华德英教授的支持下,香港中文大学人类学系开展“高流湾研究计划”,我们华南研究团队中的一些主要成员就是他们的学生。王崧兴教授去世前,也曾经到中山大学讲学。

中国大陆改革开放之后,这些以台湾和香港作为研究实验场的人类学家得以进入中国大陆,从80年代开始,他们陆陆续续与我们建立了种种形式的合作关系。其中很重要的是1980年代到1990年代分别在福建和广东开展的“闽台社会文化比较研究计划”与“华南传统中国社会文化形态研究计划”,参加这两个计划的学者包括了武雅士、庄英章、杨国桢、郑振满、陈支平、萧凤霞、科大卫、陈其南、蔡志祥、刘志伟、陈春声、罗一星等人。后一个计划当时简称“华南计划”,是1990年代初在萧凤霞教授主持的“李郑基金”的资助下,由当时任教于香港中文大学人类学系的陈其南主持的。该计划后来虽然由于陈其南离开香港中文大学而中止,但它通过把中山大学与厦门大学的研究学者和香港台湾的学者整合起来,把上述两个计划连接在一起,初步形成了“华南研究”的基本范式。1991年,陈其南撰写了一段关于该计划的旨趣,很能反映我们当时的追求,他写道:“本研究计划的初期目标拟着重在结合人类学的田野研究和历史学的地方文献分析,针对华南几个代表性的地区社会,分别从事几个主要社会文化层面的深入考察,尝试透过当代社会科学的研究方法对中国传统社会的特质提出一些属于本土性的观点。”

华南研究有很多基本的视域:时间与空间、结构过程、个人与社会、身份认同的流动与身份标签的僵化、王朝制度与地方动力、文化多元与大一统、边缘的中心性、区域与跨区域、全球视野,等等,都是在过去几十年由这群人类学家和我们这些历史学者合作,在共同的研究和讨论中逐渐形成的。

第四个渊源是从历史学本身的发展去追溯的,就是战后美国中国研究的影响。这个影响不仅仅体现在对“华南研究”上,最近几十年来对中国的明清史和近代史研究影响可能更为直接,大家也最为熟悉。在这个渊源上,我想简单提出两点,一是中国的王朝国家制度与地方动力的关系,二是地方历史与全球视野。战后美国的中国研究对我们影响最重要的是魏斐德(Frederic Evans Wakeman)和孔飞力(Philip Alden Kuhn)。当然,大家也可能还会想到何炳棣、张仲礼、萧公权,他们的研究都建立了关于王朝国家与地方社会关系的基本解释。不过,这种解释都是从国家制度和统治机制去解释的,而魏斐德和孔飞力则表现出不同的研究取向,当然,他们两人主要受施坚雅与弗里德曼的影响。与此同时,他们也把我们的地方视角引向国家的历史和全球的视野,魏斐德在《大门口的陌生人》的导言中很形象地描述:“中国村民向一个英国人扔石头,巴麦尊在伦敦白厅发怒,白厅向北京施加压力,广东省一个农民被斩首。地区发生的事情编织进了世界历史,中国发生了变化。”我们这些历史学者从他们的研究中得到的很大的启发在于,地方史研究不仅是王朝史、国家史,还要有全球史的视野。历史学在这里可以打通所有层面的解释。

最后简单说一下所谓“历史人类学”的问题。我们三十年的追求,如果要简单概括,也可以说是一种走向“历史人类学”的追求。但我想强调的是,这个标签其实只是一个标签,在这个标签背后的意义当然表达了“华南研究”的追求,同时也因为目前的学术环境下需要设立一些学科,这个标签就变得好像很重要。但这个标签并不是我们的发明,我们乐意使用这个标签。首先是有年鉴学派的历史学家勒高夫(Jacques Le Goff)的鼓励,他在《新史学》一书中就提出:“或许是史学、人类学和社会学这三门最接近的社会科学合并成一个新学科。关于这一学科,保罗·韦纳称其为‘社会学史学’,而我则更倾向于用‘历史人类学’这一名称。”1993年,他在中山大学演讲时也特别提出“研究方向对我们十分重要,因为我们得以更好地理解人们日常生活的历史,一切人的历史,而不单纯是理解社会上层的历史。然而人类学主要是从功能主义和结构主义两个学派内部发展起来的。功能主义和结构主义并不重视时间,也不考虑历史。所以,有意成为人类学家的史学家应当创立一门历史人类学。”我有时会听到人类学家批评说“华南研究”不是人类学,我想回应说“华南研究”当然不是人类学,但它是一群历史学者与人类学者共同探索的研究之路,我们在从事的也许更多的是历史学的研究。目前,我们共同开展的香港的UGC(大学教育资助委员会)资助的AoE(卓越学科领域)计划的项目“中国社会的历史人类学研究”也许是“华南研究”未来发展的一个新的转折点。